После выхода первого издания «Толкового словаря живого великорусского языка» появляются отзывы ученых, писателей, общественных деятелей, дополнения и заметки к Словарю с указанием не учтенных слов. В И. Даль начал работать над вторым изданием сразу после выхода первого, стремясь расширить и улучшить Словарь.

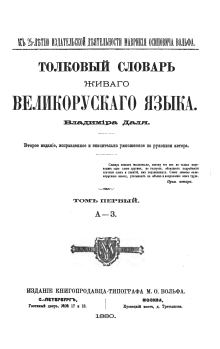

Однако второе издание выходит уже после смерти лексикографа. Оно имеет подзаголовок: «Исправленное и значительно умноженное по рукописи автора». Основная работа в этом отношении была проделана редакторами издателя М. О. Вольфа, который приобрел право публикации словаря у наследников Даля. В новое издание вошло около 1 500 новых слов и фразеологизмов и около 300 новых пословиц и поговорок. Даль уточнил семантическую характеристику ряда слов, устранил несколько сомнительных лексем, перегруппировал ряд гнезд и исправил некоторые неверно составленные гнездовые статьи.

Важную роль в подготовке второго издания сыграли замечания Я. К. Грота, ставшего первым рецензентом Словаря. Несмотря на восторженное принятие Словаря, Грот сделал обстоятельный разбор его недостатков, к которым причислял словотворчество Даля, прежде всего предлагаемые им замены заимствованных слов (всего, по подсчетам лингвистов, Даль включил в Словарь порядка 14 тыс. им придуманных слов), отсутствие четких критериев отбора лексики, пренебрежение грамматикой и вольное отношение к написанию слов, ошибки в распределении слов по гнездам. Также уже после смерти Даля были опубликованы дополнения и заметки к словарю И. Ф. Наумова и П. В. Шейна, которые были учтены редакторами второго издания.

Текст второго издания предваряют две заметки, «Напутное слово» и «О русском словаре», в которых В. И. Даль сформулировал свои лексикографические принципы и взгляды на русский язык и пути его развития, а также постарался оградить Словарь от нападок.

Второе издание Словаря представляет собой более полное и усовершенствованное в лексикографическом отношении собрание слов и фразеологизмов русской живой и письменной речи XIX в. Именно с данного издания были осуществлены переиздания Словаря в ХХ в.: факсимильное издание 1935 г., переиздание 1955 и 1956 гг. (Москва, Государственное издательство иностранных и национальных словарей), переиздание 1978–1980 и 1981–1982 гг. (Москва, издательство «Русский язык») и др.

История создания

Библиография

1978

- Сороколетов Ф. П. Традиции русской советской лексикографии // Вопросы языкознания. 1978. №3. С. 26–42.Аннотация

В статье обобщаются результаты теоретической и практической работы в области отечественной лексикографии за шестидесятилетний советский период и формулируются задачи на ближайшее будущее. Подчеркивается, что успехи советской лексикографии связаны с достижениями советского языкознания, при этом опыт создания словарей различных типов благотворно влияет и на развитие лингвистики. Именно в советское время лексикография оформилась в самостоятельную научную дисциплину со своей теорией, задачами и методами их решения. Пути развития советской лексикографии определяются «ленинскими требованиями» к словарю современного языка: словарь образцового литературного языка, его нормативная направленность, учебный характер («для учения всех») и массовый характер (предназначенность для массового читателя).

Утверждается, что, согласно советской лексикографической традиции, адекватное и полное описание словарного состава языка осуществимо не в одном словаре, а в серии словарей. Для русской лексикографии систему словарей должны составить: словарь современного литературного языка, исторический словарь русского языка XIX в., исторический словарь русского языка XVIII в., словарь русских народных говоров, словарь древнерусского языка XI—XVII вв. Эту систему должны дополнять: словарь синонимов, фразеологический словарь, словарь антонимов, словообразовательный словарь, идеографический словарь и другие типы специальных лексикографических изданий. Первоочередной задачей является создание нормативно-стилистического словаря современного русского литературного языка.

2022

- Андрианова Д. В. К вопросу о принципах расположения фразеологизмов в толковом словаре // История, теория и практика академической лексикографии: юбилейный сборник научных статей / Ред. коллегия Р. И. Воронцов, О. Н. Крылова, М. Н. Приемышева (отв. ред.), Е. В. Пурицкая. СПб.: ИЛИ РАН, 2022. С. 144–150.Аннотация

В статье прослеживается история поиска лексикографически удачной концепции включения в толковый словарь фразеологического материала. Предпринятый анализ словарных источников показывает, что изначально авторы словарей включали фразеологизмы в статьи толкового словаря, ориентируясь на субъективное понимание семантически наиболее важного компонента фразеологизма. Поскольку этот подход оказался по ряду причин неудовлетворительным, в дальнейшем предпринимались попытки выявлять опорное слово фразеологизма на основании формальных критериев. Однако такие концепции не учитывают специфику фразеологии, фразеологическую системность. Как представляется, наиболее удачным оказывается принцип расположения идиомы в толковом словаре на первое существительное, а в его отсутствие — на компонент, выраженный другой частью речи, с учетом принятой иерархии.